abtの10周年企画として2021年に初回を開催したFuture Dialogue。多くの方々にご参加いただき、2022年も継続します。第5回となる今回は、ネオニコチノイド系農薬問題に取り組む3人の研究者をゲストに招き、それぞれの研究で得られた最新の知見についてじっくりお話を伺いました。

(資料)

- 農薬のミツバチへの影響―長期野外実験結果― (山田敏郎) [PDF]

- ネオニコチノイド系農薬による動物実験から (星信彦) [PDF]

- 有機農産物摂取が尿中ネオニコチノイド排泄に与える影響 (平久美子) [PDF]

- ネオニコチノイドに関する文献リスト(平久美子)[PDF]

※一部音声が聞き取りづらい箇所があります。以下の記事と合わせてご参照ください。

【問題点の整理と趣旨説明】

3人の発表に先立ち、abtの北畠拓也が問題点の整理とイベントの主旨説明を行ないました。

ネオニコチノイド系農薬とは何か

ネオニコチノイド系農薬は、1990年代から市販されている殺虫剤で、昆虫の神経細胞にあるニコチン性アセチルコリン受容体に結合して神経促成作用をもつ化学物質を総称します。この物質の特徴は、a)選択毒性(標的害虫にのみ作用する)、b)浸透性(施用した植物の全体に浸透する)、c)残効性(一度施用すると長期間作用が持続する)とされていますが、一見便利に見えるこの特徴には、それぞれA)標的外の昆虫やヒトへの影響がわかってきたこと、B)野菜を洗っても農薬を除去できないこと、C)土壌に長期間残留するというリスクがあることが明らかになり、その問題点が認識されつつあります。詳しくは、abtとPARCの共同制作によるショートビデオ「浸透性農薬〈ネオニコチノイド〉はヒトにとって安全か?」や、生協ネットワーク21の「みんなで学ぼう ネオニコフリー!」をご参照ください。TBSの番組「報道特集」でも大きく取り上げられ、今回お招きした3人の研究者も番組の取材を受けています。

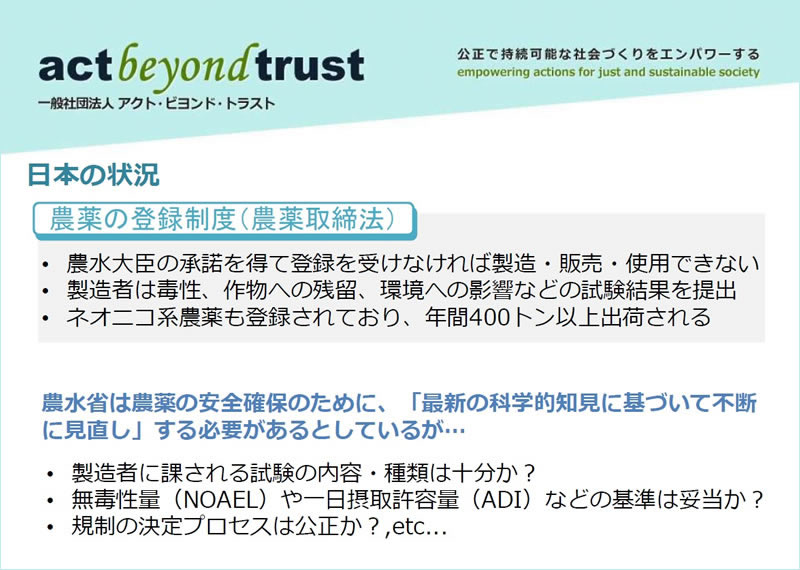

EUでは予防原則に基づいた規制強化が進みつつあり、アメリカ合衆国でも最近、環境保護庁による絶滅危惧種への悪影響が発表されました。日本での現状はどうでしょう。農薬登録の要件を満たしているとはいえ、登録に必要な試験はメーカー自身が行なっており、試験の内容や決定プロセスには疑問も残ります。2021年度から実施されている農薬の再評価についても、公正な評価は担保されるのでしょうか。ネオニコフリー農産物やオーガニック給食を求める動きなど、消費者の関心も高まっているいま、単純に「危険だ」「安全だ」という結論だけに振り回されることなく、科学的な検証を読み解くリテラシーが必要なのかもしれません。

このイベントでは、ネオニコチノイド系農薬の生物への影響に警鐘を鳴らす3人の研究者から、その研究プロセスをじっくりと学びます。最新の知見に照らして科学的に妥当な規制とは何か、研究者との対話の中で一緒に考えましょう

【発表1】山田敏郎(金沢大学名誉教授)

「農薬のミツバチへの影響―長期野外実験結果―」

山田敏郎(やまだ・としろう/金沢大学名誉教授)

東洋紡株式会社研究員を経て、1995年金沢大学工学部教授、2014年金沢大学名誉教授。専門は化学工学、高分子工学、熱力学。趣味の養蜂を契機にミツバチへのネオニコチノイド系化学物質の影響を研究する。現在、プラスチック成形加工学会評議員&論文編集委員、国際自然保護連合タスクフォースメンバー、abt助成選考委員ほか。プラスチック成形加工学会論文賞受賞(1993、2012)。東洋紡績株式会社社長賞受賞(2004)。金沢大学大学院自然科学研究科優秀貢献賞受賞(2008)。

大量にミツバチが姿を消す「CCD」の特徴

20世紀末から21世紀初頭に登場したネオニコチノイド系農薬のミツバチへの影響について、6回の長期野外実験を通じて調査した結果を報告いたします。

ネオニコチノイド系農薬(フィプロニル等を含む)は新規農薬です。その主な特徴を挙げますと、ネオニコチノイド系農薬は水溶性で無味無臭であり、長くて数年にわたり効力を発揮し続ける長期残効性があります。またDDTの5千~1万倍、有機リン系農薬の4~5倍という強い毒性をもっています。さらに、植物の細胞内にくまなく取り込まれ、洗っても落ちない浸透性があります。また、エセ情報伝達物質として情報を伝達し続け、神経系を狂わせるという神経毒性をもつ農薬です[p.3]。

この図[p.4]は、アメリカでの蜂群(コロニー)の損失率を示したものです。蜂群の損失率は採算レベル(15~20%)の2~3倍と非常に高いものですが、この原因のひとつとして、ネオニコチノイド系農薬が考えられています。「CCD」(Colony Collapse Disorder)と呼ばれている「蜂群崩壊症候群」とは、ミツバチの生理現象(分蜂、逃去等)では説明できないような、ミツバチが突然大量に姿を消す現象です。その特徴として、1)女王蜂はわずかな働き蜂とともに残っている、2)さなぎが存在したまま蜂がいなくなる、3)食料(蜂蜜や花粉)は備蓄されている、4)周囲には死蜂がほとんど見られない、というものがあります[p.6]。

1,400日を超える、計6回の野外実験を実施

我々は、ネオニコチノイド系農薬のミツバチへの影響を調べるために、1回の実験が4カ月から1年を超える長期の野外実験を6回実施しました。観察測定は1~2週間ごとに行なっており、6回の野外実験の総実験日数は1,400日を超えております[p.8]。野外実験において、ミツバチは実験場以外からもさまざまな農薬を摂取する可能性があります。その可能性を少しでも減らすために、実験場の中に無農薬の採餌場や水飲み場を作りました[p.9~10]。

我々は、ネオニコチノイド系農薬のミツバチへの影響を調べるために、1回の実験が4カ月から1年を超える長期の野外実験を6回実施しました。観察測定は1~2週間ごとに行なっており、6回の野外実験の総実験日数は1,400日を超えております[p.8]。野外実験において、ミツバチは実験場以外からもさまざまな農薬を摂取する可能性があります。その可能性を少しでも減らすために、実験場の中に無農薬の採餌場や水飲み場を作りました[p.9~10]。

巣箱内でのミツバチの状況を把握するために、成蜂数とさなぎ数を測定しております。実験を始めた当初は、巣箱の中の写真を撮ってミツバチやさなぎの数を直接に目視で数えていましたが、大変な作業なので、写真から自動的にこれらをカウントするソフトウェアを開発しました。ただ、この自動計測ではミツバチの重なりや画像の不鮮明さによるカウントミスがあるので、画像を拡大してそれらを手動で修正して最終測定値としています。また、ダニの有無も確認しています[p.12]。

時間の経過とともにミツバチが減少し、滅亡

野外実験の結果について、まずネオニコチノイド系農薬のミツバチへの影響を調べた最初の野外実験である2010年度の実験について説明いたします[p.13]。

この図[p.14]は、各コロニーの実験開始時のミツバチ(成蜂)の数を1として、ミツバチ数の経時変化を示したものです。緑色で示されている無農薬である対象群のミツバチ数の経時変化はあまりありませんが、ジノテフラン(赤色)、クロチアニジン(水色)のネオニコノイド投与群では、時間の経過とともにミツバチが減っていき、CCDの様相を呈したのち最終的には滅亡しています。このことから、CCDは摩訶不思議な現象ではなく、ネオニコチノイドの長期残効性等の特徴によって生じた慢性毒性によるコロニー滅亡の一過程にすぎないと我々は結論づけています。

実験開始時は、すべてのコロニーでミツバチの数が多かったのですが[p.15]、ジノテフランを投与した実験群では、滅亡前にわずかな働きバチやさなぎとともに女王バチが存在することを確認しています(右列中段、下段)。また、巣箱周辺の死蜂数は対象群と同程度であり、食料も残されており、CCDの様相を示したのち、まもなく滅亡しております。

農薬を含んだ砂糖水と花粉ペーストでの比較

次に、農薬の摂取経路のコロニーへの影響を調べた2011年度の実験結果ですが[p.17]、農薬投与の方法として、農薬を含んだ砂糖水(主に成蜂が摂取)を介する場合と、農薬を含んだ花粉ペースト(主に幼虫・女王バチが摂取)を介する場合に違いがあるかどうかを調べました。この場合でも、実験開始時には対象群とジノテフラン投与群の間にミツバチ数の差はほとんどありませんでしたが(左列)、時間の経過とともにジノテフラン投与群はCCDの様相を呈したのち滅亡しました(右列中段、下段)。このようなCCDの様相は6回の長期野外実験すべてで確認されています。

この図[p.18]は死蜂数の経時変化をプロットしたものです。死蜂数は巣箱の下に大きなトレイを置き、そのトレイ上の死蜂の数を数えることで求めています。この図からわかりますように、高濃度のネオニコチノイド系農薬投与群(ピンク色)は大量死することがあるけれども、中濃度以下(水色)のネオニコ投与群では死蜂数は対象群とほとんど変わらず、少ないことが確認されています。

ジノテフランを投与したミツバチは越冬できない

コロニーの見かけの寿命の経時変化についてですが、直接測定したミツバチの寿命と区別するために、成蜂数とさなぎ数から推定された寿命をここでは「見かけの寿命」と呼ぶことにします。この図[p.19]からわかるように、対象群(緑色)とネオニコチノイド入り砂糖水投与群は、9月末から寿命が長くなっています。しかし、ネオニコチノイド入り花粉ペースト投与群(赤色)については、冬になってもほとんど寿命が延びていないことがわかります。冬の到来に気がついていないようです。花粉ペーストは主に幼虫や女王バチが摂取しますが、幼虫や卵の段階で組織や機能が作られることから、長期残効性をもつネオニコノイドによって組織や機能の異常が起こって冬の到来を検知できなくなっていると考えられます。

ネオニコチノイド(ジノテフラン)と有機リン(フェニトロチオン)系農薬のコロニーへの影響の比較実験[p.22]では、ジノテフラン投与群(赤色)は投与後まもなく滅亡したのに対し、フェニトロチオン投与群(水色)は、対象群(緑色)と同じように越冬に成功しております。

ダニのいないマウイ島でもネオニコ投与群は全滅

日本はミツバチに有害なダニの多い国ですので、我々の実験においてミツバチが滅亡したのはダニの影響なのではないか、という研究者もおられました。そこでダニのいないハワイ・マウイ島でも現地養蜂家の協力を得ながら実験を行ないました[p.24]。投与するネオニコチノイド系農薬の種類や濃度は、日本で行なった実験と同じにしました。マウイ島での実験の結果、無農薬の対照群(緑色)や有機リン系投与群(水色)のコロニー滅亡率はともに33%であったのに対し、ネオニコチノイド系農薬投与群(赤色、黄色)については100%で全滅しております。これは日本での野外実験結果とよく似た結果です。

実験での農薬投与濃度の妥当性

また、我々の野外実験での農薬投与濃度が、急性毒性の指標であるLD50(半数致死量)に比べて高すぎるのではないかという指摘もありました。我々のような開放系の野外実験とLD50測定時の閉鎖系実験とでは、ミツバチの行動形態が異なることが容易に推定できます。自由な行動が許される野外実験では、実験で投与された農薬入り食料を無農薬採餌場からの食料と混ぜて濃度を薄めて巣蜂に蓄えたり、あるいは農薬入り食料よりも、無農薬採餌場からの食料を優先して摂取したりすることが考えられます。そこで、実験期間中のミツバチ1匹の1日当たりの平均農薬摂取量とLD50とを比較してみました[p.25]。

この図[p.26]がその比較ですが、縦軸にミツバチ1匹の1日当たりの平均農薬摂取量をとっています。このデータは我々の長期野外実験のすべてのデータをプロットしたものです。算出するに当たり、ミツバチが農薬投与期間中に消費した農薬をその期間ですべて摂取したと仮定した場合(=摂取量が最も多くなる)を赤い丸印で示しています。そして、ミツバチが農薬投与期間を超えても巣房に蓄えてあるものを食料として、コロニーが滅亡するまで農薬を摂取し続けたと仮定した場合(=摂取量が最も少なくなる)を水色のバツ印で示しています。いずれの場合でも、ほとんどのデータにおいてLD50値より低くなることから、我々の野外実験時の農薬投与濃度が異常に高いとは言えず、むしろ妥当であったと言えます。

これまでの長期野外実験からわかったこと

最後にまとめますと、我々の長期野外実験から次のことがわかります[p.28]。1)野外実験での農薬投与濃度は妥当な範囲であるということ、2)ネオニコチノイド系農薬投与群ではCCDの様相を呈しながら滅亡すること、3)投与群は越冬の失敗を引き起こすこと、4)ダニがいないマウイ島での投与群は全滅し、日本での実験結果を再現したこと、5)ネオニコチノイド系農薬入り花粉ペースト投与群のミツバチの見かけの寿命は冬に向けて長くなるという一般的な傾向を示さず、四季を通じてほぼ一定になるという特異な変化を示していることです。

【発表2】星信彦(神戸大学大学院農学研究科教授)

「~ネオニコチノイド系農薬による動物実験から~農薬は『微量なら安全』は本当なの?」

星信彦(ほし・のぶひこ 神戸大学大学院農学研究科 教授)

北海道大学大学院獣医学研究科博士課程修了。医学博士、獣医学博士。北海道大学医学部助手、米国ペンシルベニア大学医学部客員研究員、北里大学獣医学部助教授を経て2004年4月より現職。専門は、動物分子形態学、分子細胞遺伝学、環境分子遺伝学。環境ホルモン学会理事、日本先天異常学会評議員、日本解剖学会評議員、日本獣医学会理事及び評議員、関西出生前診療研究会世話人、関西実験動物研究会評議委員等。

化学合成農薬のヒトへの影響はまだ不明

農薬年譜のスライド[p.2]でわかりますように、人類の化学合成農薬とのつきあいは、たかだか60年~70年です。ヒトへの本当の影響というのはまだわからないので、「予防原則」が注目を浴びているわけです。

医薬品と農薬との違いですけれども、どちらも十年以上の歳月と数百億円という膨大なお金をかけて開発されるわけですが、医薬品はヒトでの臨床試験があるのに対して、農薬は「薬」という名前が入っていても人間にとっては毒でしかありません。そのためヒトでの臨床試験ができず、すべて動物での試験になります[p.3]。しかしながら、医薬品も農薬もヒトが摂取することが前提で作られています。ですから、食品への残留濃度基準や1日摂取許容量、無毒性量などが設定されているわけです。それゆえ、農薬というのは出荷・使用されてから初めて「ヒトへの曝露」が始まる化学物資で、医薬品と比べてヒトへの健康影響は不明な点が多いのです[p.4]。

ネオニコチノイド系農薬の問題点

ネオニコチノイド系農薬の問題点ですけれども、現在登録されている7剤のうち6剤が、なんと日本で開発されたものです[p.6]。最後の方でもお話ししますが、なぜ欧米が使用を中止や禁止しているのに、日本は中止するどころか「もっと使いなさい」とばかりに残留農薬濃度の基準を緩和し続けるのか? ここに問題があるようにも思います。

ネオニコチノイド[p.7]は、脳神経細胞の伝達部位であるシナプスでの、いわゆる自律神経系の神経伝達物質であるアセチルコリンの伝達をかく乱します[p.8]。具体的には、たとえば刺激が入ったときに、シナプス前膜からアセチルコリンが分泌されて受容体に結合します。ところが、そこにネオニコチノイドがあると過剰に受容体にくっつくので、異常興奮になる[p.9]。もっと怖いのは、刺激がない場合においてもネオニコチノイドが外から入ってきて受容体にくっつくと異常興奮になることです。それが神経分化や脳の発達に影響しないのかどうかが問題になるわけです。

そもそも農薬は、実はみんな脳神経系を標的にしています。この表[p.10]の中には、ネオニコチノイド系も入っています。ネオニコチノイド系農薬は田畑だけでなく、我々の家庭内(住宅建材、殺虫剤、シロアリ駆除、ガーデニングなど)、あるいはペットのノミとり剤にまで入っています[p.11]。それらが水に溶けて土壌や地下水に移行する、あるいは土壌中に長期間蓄積するわけです[p.12]。最近、全国の河川、地下水、水道水中からネオニコチノイドが普通に検出されることが続々と明らかにされています[p.13]※。すでに我々の飲み水、つまり上水中にもネオニコチノイドが検出されます。

※一例として:

・Motoyuki Kamata, Yoshihiko Matsui, Mari Asami, “National trends in pesticides in drinking water and water sources in Japan”, Science of The Total Environment, Vol. 744, 2020.

・八田純人「200人のネオニコチノイド系農薬の尿調査でわかってきたこと」

化学物質への「感受性」は同じではない

次は「感受性」の話です。現在、地球上には約80億人の人間がおりますが、一人として感受性が同じ人はいません。化学物質をたくさん摂取すればたくさん反応するというわけではなく、直線的な反応を示さないものもあります[p.15]。もっと問題なのが「時期特異性」の問題で、「影響を受けやすい時期(Critical point)」が存在します。胎子・新生児期がそうで、またネオニコチノイドはニコチン性アセチルコリン受容体に結合するのですが、胎児期の早い時期から高発現します[p.16]。

さらには「動物種差」です。ハムスターとモルモットは同じネズミ(齧歯類)でも、TCDDという化学物質に対する感受性は1万倍も違います[p.17]。それから「個体差」もあります。我々が使っている実験動物は基本的には99.99%均一な遺伝的背景を有しているのですが、それでも実験結果にはいろいろな差が出てきます[p.18]。すなわち、遺伝的には均一な集団においても個体ごとに影響の受けやすさ(感受性)が異なるのです。それはDNAの遺伝子のスイッチに「環境要因」が影響して変化するからだと言われています。では、人種や遺伝的背景の千差万別な人間では一体どうなのでしょうか? 同じなはずがないですよね。

もうひとつ、よく知られたことですが「複合影響」があります[p.19]。ある化学物質単体では影響を及ぼさなくても、それらが重なることで発がん性など影響の出てくるものがあります。人類が新たに作り出した化学物質の総数は1億5,500万種を超え(米国化学会2020)、10万種以上のものが我々の身近にあると言われています。そのことも非常に大きな問題ですが、それらを組み合わせて毒性を調べることは、ほぼ不可能に近いわけです。

「一日摂取許容量」に科学的根拠はない

次は「微量」とは何か、についてです。「農薬は微量なら安全だ」といいますが、その「微量」って、どのくらいなのでしょうか? 農薬の安全基準の大元となっているのが、「無毒性量」です。これは、動物試験などで有害な影響が認められない最大投与量から算出します。それをたった100倍の安全係数で割ったものが、ヒトが生涯にわたり毎日摂取し続けても有害作用を示さない1日当たりの量=「一日摂取許容量」として決められているのです[p.21]。つまり動物実験に基づいて、人間の生涯にわたる安全性を算出しているわけですね。しかしながら人生80年、化学農薬が世に出て70余年ですから、どうやってヒトが一生涯摂取しても安全な量を決めることができるのでしょうか。そもそも動物での試験結果ですし、この安全係数の「100」には科学的な根拠はなく、これらの基準値を元にした安全基準はきわめて脆弱なものだと言わざるを得ないわけです[p.22]。

「そうは言いながらも、日本は科学立国だからきちんとした試験をやっているのだろう」と多くの人は思うかもしれません。私もそう思っていました。実際に、このスライド[p.24]の「毒性試験の種類とその内容」を見るとたくさん試験をやっていますよね。これらはすべてOECD(経済開発協力機構)ガイドラインに基づいた試験です。OECDには現在38カ国が加盟していますが、その中には発展途上国もたくさんあります。そういった国々との比較もできるような試験になっています。私はよく「観ているだけの試験」と言っているのですが、ここには発達神経毒性の試験などは含まれていません[p.25]。

ほとんどが「未公表」の毒性試験データ

その次に問題なのは、毒性試験データの公正性の担保です。農薬製造会社は試験会社に試験を委託するわけですが、そのデータのほぼすべてが「未公表」なんですね[p.26~29]。その理由を農林水産省に訊きますと、「申請者(製造・試験会社)の知的財産だから開示できない」と回答してきました。私自身いままで20編以上、国際雑誌にネオニコ関連論文を発表していますけれども、これらは皆、厳正な審査を受けて受理されたもので、かつデータを全部公表しています。このような日本国民の健康を担保する動物試験のデータが公表されていないことに対して、皆さんは本当に驚きになるのではないかと思います。

無毒性量の10分の1でマウスに変化

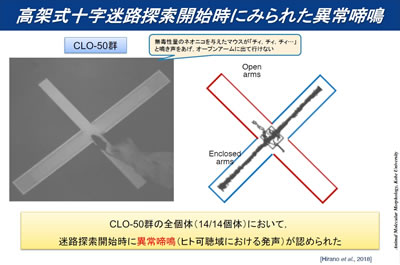

こうした背景を受けて、このOECDガイドラインで行なった毒性試験に基づく「無毒性量」は本当に無毒性量なのだろうかと我々も試験を行ないました[p.30〜31]。まずは脳神経系および行動(自発運動や不安行動)に与える影響の試験ですが、我々は十数年研究してきて、その結果は、すべてこのネオニコチノイド系農薬が脳神経系に非常に大きな影響を与えることを確信させるものでした。「オープンフィールド試験」では、マウスを箱の中に入れると、マウスは暗い壁際を好むのですが、非常に好奇心が旺盛なので真ん中にも出てきます。「高架式十字迷路試験」では、壁のあるアームと壁のないアームをクロスした迷路にマウスを置くのですが、これもやはり好奇心が旺盛なので壁のないアームにも出てきます[p.33]。

こうした背景を受けて、このOECDガイドラインで行なった毒性試験に基づく「無毒性量」は本当に無毒性量なのだろうかと我々も試験を行ないました[p.30〜31]。まずは脳神経系および行動(自発運動や不安行動)に与える影響の試験ですが、我々は十数年研究してきて、その結果は、すべてこのネオニコチノイド系農薬が脳神経系に非常に大きな影響を与えることを確信させるものでした。「オープンフィールド試験」では、マウスを箱の中に入れると、マウスは暗い壁際を好むのですが、非常に好奇心が旺盛なので真ん中にも出てきます。「高架式十字迷路試験」では、壁のあるアームと壁のないアームをクロスした迷路にマウスを置くのですが、これもやはり好奇心が旺盛なので壁のないアームにも出てきます[p.33]。

ところが、現行の無毒性量の10分の1のクロチアニジンをたった一回だけですが投与すると、もうマウスはオープンフィールドの真ん中には出て行きません。高架式十字迷路でも壁のないオープンアームには怖くて行けません[p.33〜34]。そのときのマウスの脳神経細胞は非常に過活動化しています。また、本来マウスは超音波で会話しますので、こんなふうに置いただけでは人間に聞こえるような声で鳴かないのですが、チィ、チィ、チィと鳴き声を上げました[p.33〜35]。この様子は、ショートビデオ「浸透性農薬〈ネオニコチノイド〉はヒトにとって安全か?」でご覧いただければと思います。

ちょっとしたストレスにも異常な反応

これは、新たな分類の発声としてToxicology Letters誌という著明な国際誌にヒト可聴域の「異常啼鳴」として公表しました。マウスがストレスに対して非常に脆弱な状態が、ネオニコチノイドにより作られたということです。たとえば、スライド[p.36]のA、Bは海馬(学習記憶、心的外傷後ストレス障害〈PTSD〉・うつ病の患者にはその萎縮が確認される)の変化、そしてG、Hの視床室傍核(オキシトシンという愛情ホルモンや幸せホルモンが出る場所)にも大きな影響が出ていて、神経細胞が過活動化しています[p.37]。これは、すなわち現行の無毒性量を1回摂取したマウスにストレス脆弱状態が発現するということです。無毒性量以下でもネオニコチノイドを摂取すると、脳にこういうことが起きている。見た目は普通のように見えても、実はちょっとしたストレスで異常な反応を示すことがわかりました[p.38]。

先ほどはクロチアニジンという農薬を投与した試験でしたが、ジノテフランという別のネオニコチノイドを投与すると、今度は自発運動量が増加します[p.39]。注意欠陥多動性症候群と類似のことが起きるわけです。そのときにはモノアミン系、つまりセロトニンやドーパミンなどのアクセル役の神経伝達物質が過剰に分泌されています[p.40]。発達期にジノテフランに曝露すると、神経伝達物質のバランスが変化してくることもわかってきました。

哺乳類の腸内細菌叢に与える影響

次に腸内細菌叢に与える影響についてお話しします。最近は、腸内細菌の話をテレビやニュースでお聞きになることが多いと思います。「アレルギーの鍵は“腸”にあり」と言われるように、腸は全身の免疫本部だということがわかってきています。たとえば免疫細胞は全身に2兆個ありますが、その7割が腸に配備されています。腸の異常は免疫の暴走につながることもわかってきました。その免疫の暴走を止めるものが、制御性T細胞の「Tレグ」というものです。このTレグに異常が起こると免疫の暴走が起きますが、これにも腸内細菌が関わっています[p.42]。

また、うつ病患者の腸内容物を無菌マウスに移植すると、うつ状態になることもわかりました[p.43]。我々の実験でも、ネオニコチノイド系農薬をマウスに4週間投与すると乳酸菌が減少しました[p.44]。この乳酸菌の減少が腸内細菌叢の異常を起こし、キヌレニンというものが増えてうつ病になりやすくなるのです[p.45]。クロチアニジンの摂取により、腸内細菌叢の多様性が減少して短鎖脂肪酸(酢酸、酪酸、プロピオン酸など)も大きく変動します[p.46~47]。先ほどお話しした免疫の暴走を止めるTレグ細胞は酪酸を食べて作られるので、酪酸が減ると減ってしまうのです。その他の短鎖脂肪酸の相対存在量の変動も明らかになり、免疫系の恒常性がかく乱されることもわかってきました[p.47]。いずれにしても、dysbiosis(=腸内細菌叢の多様性の低下)が起きますと、さまざまな免疫障害を引き起こすことがわかってきました[p.48〜49]。

子ども、孫、ひ孫にも及ぶ「継世代影響」

最後に、数年前より推進している「継世代影響」研究のお話をします。妊娠マウスに、ある化学物質(たばこや農薬のピンクロゾリン、除草剤のグリホサートなど)を投与すると、その子ども、孫、ひ孫の世代まで影響の出ることがわかってきました[p.51]。そこで、ネオニコチノイドの場合はどうなのか研究しています。その背景には、DOHaD(成人病胎児期発症起源説)といって、胎児・乳児期の環境は将来の健康や病気の発症リスクに強く影響することが明らかになってきたからです。脳の発達時期にネオニコチノイドに曝露された場合にどうなるのか、生理的変化、タンパク質の変化、ゲノムの変化など複雑なネットワーク形成を明らかにするトランスオミクス解析によって調べています[p.52]。

スライド[p.53]は現在までに得られた継世代影響のまとめです。たくさんあって説明しきれませんが、乳幼児期の影響が大人になって出ること、いわゆるDOHaDも証明することができましたし、なおかつ子ども、孫、ひ孫への影響もわかるようになってきました。特に驚いたのが食殺と育子放棄です。つまり、お母さんが赤ちゃんの育子を放棄したり、果ては赤ちゃんを食べてしまう比率が増加することも明らかになりました。昨今のテレビ・新聞紙上をにぎわせている児童虐待問題などは、農薬の影響もあるのではないかと思ってしまいます。

欧米に比べてゆるい日本の規制

では、日本でネオニコチノイド系農薬を取りまく現状はどうなのでしょうか。ネオニコチノイドの哺乳類への影響についてはたくさんの学術論文があります[p.55~56]。しかし、日本ではこうした学術論文は農薬のリスク評価に一切採用されません[p.57]。こんなことがあるのだろうかと驚きます。

EUでは「予防原則」をもとに、2013年から一部ネオニコチノイドの使用を中止し、2018年には正式に禁止にしています[p.58]。一方、日本は禁止するどころか、2015年から厚生労働省がネオニコチノイドの残留農薬濃度の基準値を緩和しています。つまり、「もっと使え」と言っているわけですね[p.59]。もともと日本の規制は欧米に比べてゆるいのですが、残留基準値が緩和されたあとでは、たとえばカブの葉におけるクロチアニジンの残留農薬基準値が2,000倍の40 ppmになっています[p.60〜61]。アセタミプリドの残留農薬基準値を見ても、中にはEU基準の600倍というものもあります[p.62]。

ネオニコチノイドの「神話」と「現実」

日本は世界有数の農薬大国[p.63]で、現状を鑑みると本当に心配でしかたありません。世界は「脱ネオニコ」に向かっていて、フランスやオランダでは全面禁止にしています[p.64]。岩波書店の『科学』(2022年Vol.92 No.3)という雑誌に「農薬の安全性とリスク評価」という論文を投稿いたしましたので、ぜひこれをお読みいただければと思います[p.65]。今年4月に参議院本会議でオーガニック給食にかかわる法案が可決され、元厚労相の長妻昭さんが国会で答弁した際には我々の論文も引用されました[p.66~67]。ネオニコチノイドが発売された当初に喧伝された「神話」は「現実」とはまったく違っていたわけです[p.68]。

本日のまとめですが、農薬が脳に作用すること、感受性は同じではないこと、そして農薬の安全性とリスク評価の脆弱性について、今一度みなさんに再認識していただきたいと思います[p.69]。

【発表3】平久美子(医師・ネオニコチノイド研究会代表)

「有機農産物摂取が尿中ネオニコチノイド排泄に与える影響」

平久美子(たいら・くみこ 医師、ネオニコチノイド研究会代表)

専門は麻酔科学、臨床環境医学。東京女子医科大学第二病院(現同大学附属足立医療センター)麻酔科で心電図研究を始めて間もない2001年、日本臨床環境医学会で群馬県の青山美子医師と米国の藤岡一俊博士に出会い、環境農薬中毒研究を開始。以後、多数の共同研究者とともに環境ネオニコチノイド中毒の発見、病態解明、国際共同研究に携わり論文多数。ネオニコチノイドをはじめとする化学合成農薬のヒトへの危険性を訴え国内外で講演活動中。

生態系やヒトにも影響する「負のサイクル」

本研究は[p.1]、福島県有機農業ネットワークの長谷川浩さん、そして北海道大学の池中良徳先生、石塚真由美先生をはじめとする、みなさんの協力で成されたものです。この内容は、すでに今年3月に英文雑誌で世界に向けて発信されていますが、本日は日本人向けに日本語でわかりやすくプレゼンさせていただきたいと思います。

ネオニコチノイドは1990年代から使われています。日本では年間約400トン使用されていて、多種類の食品に高頻度で相当濃度の残留が見られます。そして、昆虫だけでなくヒトのニコチン受容体にも作用し、少なくとも神経毒性、心臓への毒性、腎臓への毒性、肝臓への毒性、生殖毒性が、実際にヒトへの臨床研究で証明されています。そして、ヒトの細胞を使った実験で発達神経毒性、免疫への毒性が示されています[p.2]。

化学合成農薬(殺虫剤、殺菌剤、除草剤など)を使いますと、農家や周辺住民への健康影響が当然あります。今の日本では、影響はほとんどないことになっていますが、調べればいくらでも出てきます。そして、使われたものは残留農薬として生態系に影響を与え、移動運搬されたり、生物蓄積・生物濃縮されたりして、人間の体へ移行していきます。消費者への健康影響が無視できないことになっています。生態系に対しても、生態系サービスの低下、生物多様性の消失などが起き、それに伴う貧困の問題も非常に大きなものになっています。こうした負のサイクルから抜け出すために、有機農業の推進が世界的な課題となっているのです[p.3]。

ネオニコチノイドの特徴

このスライド[p.4]は、日本で使用されているネオニコチノイドと類似物質です。2015年以降、アメリカではネオニコチノイドという名前がつく農薬は登録されなくなったので別の名前がついているものがありますが、ほぼネオニコチノイドと同じように働きます。イミダクロプリドなどはもう使用禁止になるかもしれませんが、農薬メーカーは他のものを用意して、「次はこれを売ろう」というスタンスでいるのだと思います。

ネオニコチノイド分子の特徴ですが[p.5]、環境中で安定な低分子で分子量は300前後です。タンパク質の分子量が数万なので、比べるとものすごく小さいです。生理的pHでイオン化せずに油に少し溶ける性質があり、そのため細胞膜を自由に通過します。イオン化はしていないのですが、同じ分子の中にプラスの部分とマイナスの部分があるので、水の分子やタンパク質と結合して保持されやすい傾向があります。したがって、ネオニコチノイドが残留した農産物を食べていると、徐々に人体内での濃度が上がっていきます。逆に残留した農産物を食べずに有機農産物を食べると、徐々に人体内の濃度は下がっていきます。

持続的に摂取することで体内濃度が上昇

ネオニコチノイドの体内濃度は、低濃度でも持続的に摂取することで徐々に上昇します。イミダクロプリドに関するさまざまな研究データを用いてシミュレーションをしたLoserらの研究ですが、グラフ[p.6]の緑のラインが平均的な人です。毎日摂取していると、少しは排泄されますが、全部は排泄されないのでまた上がる。ということで、徐々に濃度が上がってきます。一番下のライン(点線)が全体の5%のレベル、一番上が高いほうの人のレベルです。一番下のラインで済む人と高い人がいるのですが、平均的にはやはり濃度が上昇していく。そして、右のグラフのPLASMA(プラズマ)は血液のことですが、血液の中の濃度が上がっていくのに並行して、脳(BRAIN)での濃度も同じように上がっていきます。これはほぼ正の相関があるといわれています。

ヒトに吸収されたネオニコチノイドのゆくえですが、食品、飲料、水、または撒いている場所のそばの空気から体の中に入ってくると、一部は血液の中でアルブミンとかヘモグロビンといった一般的なタンパク質と結合して保持されますし、ものによってはニコチン受容体や毛髪などのメラニンに強く結合することも起こります。その結合しなかった残りが血液、脳脊髄液、そして胎児に分布して、やがて尿、母乳、唾液、精液、便に出てきます[p.7]。これらはすべて論文があり、そこに出てくることは証明されています。今年発表されたスイスの論文では、血液、脳脊髄液のネオニコチノイドの濃度と尿中の濃度は相関するということが示されています。ですから、ネオニコチノイドが尿中に検出されるということは、脳および全身の臓器がネオニコチノイドに曝露されていることを意味します。

有機農産物摂取による尿中濃度の変化

本研究の対象と方法ですが、福島県の住民のみなさんに、福島県有機農業ネットワークの提供する有機農産物のコメ、野菜、ジャガイモ、豚肉の味噌漬けを提供して食べてもらって、尿を1日3回採取しました[p.8]。A群は摂取しなかった人、B群は5日間摂取した人、C群は30日間摂取した人です。そして、ネオニコチノイド7種とアセタミプリドの代謝物デスメチルアセタミプリドの尿中濃度分析を行ないました。

実はアセタミプリドの6割はデスメチルアセタミプリドとして尿中に排泄されます[p.9]。アセタミプリドそのものはほとんど出てきません。このデスメチルアセタミプリドの尿中排泄半減期(出てくる濃度が半分になるまでの期間)は40時間で、かなりゆっくりです。アセタミプリドを食事からとって、全部が体から出てくるまで1週間以上かかる計算です。摂取をやめても出てくるまでに時間がかかるのです。

イミダクロプリドは尿中の排泄割合が13%で、分解されて別の代謝物として排泄されるほうが多いのですが、尿中排泄半減期が35時間とゆっくりです。クロチアニジンは尿中排泄割合が60%で、だいたい14時間かかって半分が出てくる。ジノテフランはそのまま尿中に90%出てきて、全体の半分が出てくるのは4時間と非常に速いです。摂取をやめるとすぐに出てこなくなるという特徴があります。

性別・年齢・有機農家/非農家での比較結果

このスライド[p.10]は対象者の背景と摂取の検体数です。A群、B群、C群ともこの実験を行なったのは6月終わりから9月にかけての農繁期です。ですから、あちこちで農薬を使う人は使っているような時期です。A群には有機農家が半分ほどいらして、B群、C群はほぼ非農家、農薬を使った仕事はしていない人です。各群とも一定の割合で子どもが含まれています。

まず摂取開始前の68例で見てみますと、男女で比較したときには変わらないです[p.12]。

男も女もネオニコが入ったものを食べていると尿に出てくる。デスメチルアセタミプリド(DMAP)、ジノテフランの濃度に有意差はありません。検出率も似たようなものになっています。

年齢で比較しますと[p.13]、どちらかというと7歳未満ではデスメチルアセタミプリドの濃度が高く、逆にジノテフランは検出率が少し低かった。これは年齢によって、たとえばデスメチルアセタミプリドのでき方が違うとか排泄の仕方が違うようなことも考えられるし、子どもが食べるものに多い傾向があるということかもしれませんが、理由はよくわかりません。

そして今回の研究のひとつのハイライトですが、有機農家と非農家で比較しました[p.14]。有機農家13人の方が参加したのですが、非農家51人と比べて、デスメチルアセタミプリドの検出率が低く、さらに濃度がすごく低かった。非農家と比べ有機農家の中央値は5分の1量です。他のネオニコチノイドに関しても似たような傾向が認められていまして、「有機農業をやることは農業をやる人も守る」と受け取ることができるかと思います。

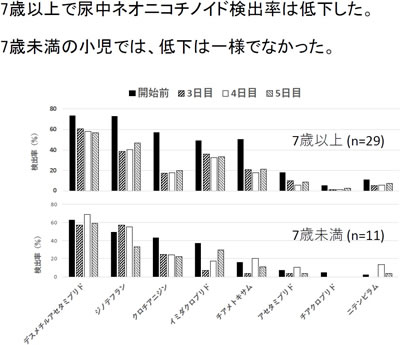

7歳以上では尿中ネオニコチノイドがきれいに減少

次に、5日間の有機農産物の摂取効果です[p.16]。摂取開始前3日間の検体からの検出率と、摂取後3日目、4日目、5日目の検体からの検出率を比較しています。7歳以上では尿中ネオニコチノイド検出率は、摂取開始後きれいに低下しました。ただ、7歳未満だと低下は一様ではなく、その理由として、やはり提供された食品だけを食べているわけではないので、他の食品の影響が大きいのではないかなと思いました。

次に、5日間の有機農産物の摂取効果です[p.16]。摂取開始前3日間の検体からの検出率と、摂取後3日目、4日目、5日目の検体からの検出率を比較しています。7歳以上では尿中ネオニコチノイド検出率は、摂取開始後きれいに低下しました。ただ、7歳未満だと低下は一様ではなく、その理由として、やはり提供された食品だけを食べているわけではないので、他の食品の影響が大きいのではないかなと思いました。

7歳以上の摂取開始前3日間の尿中濃度の平均値と、摂取後3日目、4日目、5日目の平均値を比較すると、デスメチルアセタミプリド、ジノテフラン、クロチアニジン、イミダクロプリドが、それぞれ平均して72%、83%、83%、57%で、低下が見られました[p.17]。ほとんどの人で尿中濃度は大幅に低下しているのですが、中にかえって上がっている人がいるのは、何か他のものを召し上がったのかなと解釈しています。

7歳未満の子どもでも、摂取後3日目、4日目、5日目の尿中濃度の平均値は、摂取開始前3日間と比べ、デスメチルアセタミプリドは84%、ジノテフラン79%、クロチアニジン84%、イミダクロプリド78%で低下しています[p.18]。ですから、やはり親が気をつけてオーガニックのものを食べさせることには、すごくいい効果があるのだと思いました。そして、男女の尿中にネオニコの排泄が確認される頻度の低下に差は見られませんでした[p.19]。男女とも有機農産物を食べると尿中にネオニコが排泄されない人が増えていきます。

減少はするものの、「ゼロ」にはなりにくい

最後に、30日間の有機農産物摂取の効果を、4例なのですが見ていきました。この人たちは、摂取開始前3日間と、摂取後3日目、4日目、5日目に1日3回尿をとって、その後、19日目、26日目、33日目、40日目にも1日3回尿をとって調べています[p.20]。排泄の半減期が割と長く、ゆっくり体の中から出ていくデスメチルアセタミプリド、イミダクロプリドは、なかなか尿中の排泄が0にはなりませんでした[p.21]。

デスメチルアセタミプリドの結果を見ると、時々少し上がり、また下がっても、そのあと少し上がってしまう。終了後も普通の食品に戻るとまた上昇が見られます[p.21左列上段]。イミダクロプリドも、もともと尿には出てきづらいものなのですけど、やはりダラダラとずっと出ています[p.21右列上段]。体から抜けていくのに、かなり長い時間がかかるのかなと思います。デスメチルアセタミプリドもそうですが、ネオニコは腎臓にも作用するものがあるので、ネオニコ全体の摂取をやめてからようやく尿中に出てくるという傾向があるかもしれません。クロチアニジンは摂取開始後ほとんど出てこなくなりました[p.21左列下段]。ジノテフランも同じかと思ったら、時々ちょこちょこと出ています[p.21右列下段]。これは、いろいろな食品や水に入っていて、油断して何か食べてしまうことで入ってくるのかと思います。日本ではジノテフランは年間200トン使われていますから、使われすぎですね。

有機農産物の生産増が地球と人類を守る

結論として、有機農産物摂取はネオニコチノイド摂取を減らすことについて一定の効果があります[p.22]。しかし、多種類の食品に残留していること、水、大気など環境中からの曝露もあることから、ヒトが摂取するネオニコチノイドをゼロにすることは、現時点では難しい状況にある。農業におけるネオニコチノイド使用を減らし、有機農産物の生産を増やすことは、生態系と農家の曝露を減らし、国民の曝露と体内残留を減らすのに有効かもしれません[p.23]。有機農産物の生産を増やすことは、国土と国民、ひいては地球と人類を守ることにつながると考えます。

【意見交換】(進行:abt代表理事 星川淳)

飲み水に含まれるネオニコチノイドの可能性

星川:ありがとうございました。約10年前と比べて科学的知見がものすごく積み上がってきていて、「これでネオニコチノイドの使用をやめないのはおかしいんじゃない?」と思うのですが、まだまだ日本は情けない現状にあることを痛感しました。

さて、これから4人でお話を進めていきたいと思いますが、まずは私から追加で平先生に確認したい点があります。福島での有機農産物の摂取影響の実験ですが、対象のみなさんがどういう水をとっているのか、水に含まれるネオニコチノイドについては調べていないのでしょうか?

平:それは一切やっていません。尿を調べるだけで1,000検体くらいあったので、残念なことに分析費用がありませんでしたね。

星川:有機農産物摂取後もネオニコチノイドが不規則に検出されていたのは、飲んでいた水が関係している可能性もないとは言えないですね。

ゲノム・遺伝子研究が進んでわかってきた継世代影響

星川:先ほど平先生からネオニコチノイドは徐々に体から排泄されていくという発表がありました。一方で、星先生からは継世代影響というものがあり、一度摂取すると影響がかなり長引くという話がありました。一般の僕らとしては、「どっちなんだろう」と迷いが生じるわけですが、どう考えたらいいのでしょうか?

星:進化論で有名なダーウィン以前にラマルクという自然科学者がいましたけれども、このラマルクは「獲得形質の遺伝」をもとにした「用・不用説」で非難を浴び、その説は否定されました。彼は「キリンの首がなぜ長くなったのか」を獲得形質で説明したわけですが、交通事故で手がなくなったからといって、その人の子どもの手がなくなるわけじゃないという一般論からしても、それは間違っているだろうと20世紀の間は考えられてきたわけです。

21世紀に入りまして、ヒトのゲノムの全塩基配列を解析する「ヒューマンゲノムプロジェクト」(ヒトゲノム計画:1991〜2003)が終了しました。しかしその結果、ゲノムの配列がわかっても、病気や発生学、あるいは動物の形の違い(成り立ち)などはわからない、ということが明らかになりました。そのポストゲノム研究により、本日お話ししたように、エピジェネティクス(エピゲノムともいう)、すなわち、DNAのスイッチの変化が関わっていることがわかり、その中のあるものは世代を超えて伝わることがわかってきました。すべてではないのですが、ある種の獲得形質が遺伝することは間違いのない事実として、いま我々研究者は理解しています。

この継世代影響、これまで我々はお母さん側ばかり見ていたのですが、ここ数年、父親側の影響に注目が集まっています。父親の年齢が高くなるほど、生まれる子どもの脳神経系の遺伝子変調を助長し、発達障害のリスクが高まる。その背景には精子ゲノムでの加齢依存的なメチル化変動(遺伝子スイッチの変異)があり、神経遺伝子抑制が関与することを示す動物実験成果やヒトの疫学研究から、子どもの自閉症スペクトラム障害のバイオマーカーとなり得るDNAメチル化可変領域を父親の精子の中に見つけたとする研究結果が出ています。お父さんの精子にメチル化(スイッチの変化)が起きて、それが子どもに影響するのだという研究です。今年から我々も、ネオニコチノイドによるお父さん(精子)ゲノムの次世代への影響の研究をスタートさせています。

我々は、妊娠中の母マウスにネオニコチノイドを投与し、継世代影響をみる研究を始めて4年目になりますけれども、今日ご紹介しましたニコチン、農薬、除草剤といったものなど、ある種の表現型では母体に受けた影響がひ孫世代にまで影響することがわかりました。それゆえ、ネオニコチノイドも獲得形質のあるものは次世代に受け継がれていくのだと私は思います。これと摂取された農薬が排泄される・されないというのは、また別の話になります。ちょっと難しかったかもしれませんが、いまは幸いネット検索でいろいろと調べられますので、本日お話ししました「獲得形質」「エピゲノム」「エピジェネティクス」「次世代影響」「継世代影響」などのキーワードをネット等で調べていただけたら、理解が進むと思います。

星川:20世紀から様相が大きく変わってきたということですね。余談ですが、広島・長崎を含めて被曝の影響は遺伝的に伝わっていかない、あるいは伝わっていくんだという議論がありますが、そのあたりにも関係してきますか?

星:私は放射能のことを研究していないので、長崎や広島の影響についてのデータは存じ上げません。今回の農薬の問題は、現在進行形で我々が農薬を摂取し続けているものですから、広島や長崎の放射線の問題と一緒にはできないかと思います。ただ、ゲノムに傷がつくのではなくて、スイッチが変化し、それ次世代に受け継がれるということは、一般的には農薬に限らずすべての化学物質で言えることだと私は思っています。

受容体に結合するネオニコチノイドの恐ろしさ

星川:平先生からは何かありますでしょうか?

平:ネオニコチノイドが怖いなと思うひとつは、時間累積毒性です。無毒性量の100分の1なら大丈夫だろうと思っていたら、実はミツバチなんかが普通に死んでしまう。1万分の1や10万分の1の量でも危ないよ、ということが起きています。受容体に結合することの恐ろしさが、まだ全然認識されていません。ですから、一日摂取許容量が無毒性量の100分の1などということが平気で通用しているのだと思います。受容体に結合することがわかっているものに関しては、本来は検出感度値以下の量でなければダメだというような議論になるはずです。そのことをどう世間に認識してもらうか、ということがあります。

水銀や有機フッ素の問題ももちろんあるし、ダイオキシンの問題などもまだ消えていないのですが、いまはある程度使用が禁止になっていて、過去にばらまかれたものに関しては、どんなに私たちが騒ぎ立てても取り除くことはできません。ただ、ネオニコチノイドの場合は、いまでも「いいもの」として売られて使われています。これだけ悪影響があるとわかっているのだから、いますぐどうやって使う量を減らすのか、ゼロにしろとは言わなくても半分にしていく、3分の1にしていく、あるいは1%にしていく、といったことに向けた出口戦略を考えるところに入っていると思います。それなのに、その間に代わりの農薬を開発して売ろうという農薬メーカーのスタンスはちょっと信じられません。

受容体に結合して受容体を刺激するものを「アゴニスト」と呼び、他のものが受容体に結合するのを邪魔するものを「アンタゴニスト」と呼ぶのですが、フルピリミンのような農薬を「アンタゴニストだから安全」だと堂々と言っている農薬学者がいます。しかし、少なくとも麻酔科医としてニコチン受容体に作用するものを日々使っている者からすれば、アンタゴニストだから安全なんてことは一切成り立ちません。たくさん使えば同じことが起こります。

医薬品であれば認可されないもの

星川:時間累積毒性については今日の解説にはありませんでしたが、どうして時間によって累積していくのかを少しだけ説明していただけますか?

平:一般論として、普通に受容体にくっついて同じスピードで外れるものに関しては、その濃度に応じた作用が出ます。ところが、受容体に結合してなかなか外れないものもあります。その場合は非常に薄い濃度であっても、毎日同じ濃度を維持していたら、そこでの濃度がどんどん上がってしまう。これは、いわゆる数学的に証明されている事象です。

普通の医薬品であれば、受容体にそんなに強く結合するものは怖くて使えませんので、まず認可されません。ですから、普通の医薬品は飲むのをやめると作用はすぐになくなります。ところがネオニコチノイドは、ずっと結合したままです。そうしたものを農薬として使うこと自体、「それはダメでしょ」という感じなのです。

星川:医薬品じゃなくて農薬だから問われないのでしょうか。落とし穴ですよね。

平:問われないけど怖い。しかも、たくさん使えば地下水汚染になります。地下水汚染になれば、地球はそこから逃れられません。ずっとぐるぐる環境中をまわるので、人体への曝露の濃度を減らすことが事実上不可能になってしまいます。いま、ネオニコチノイドの使用をやめないとだめです。

農水省はなぜCCDを認めていないのか

星川:続いて山田先生にお聞きします。山田先生たちがCCD(蜂群崩壊症候群)は実際に起こるということを詳しく研究されていますが、農水省などでは「日本ではCCDは起こっていない」といまでも言っています。それはなぜなのでしょうか。

山田:農水省がCCDを認めていないのは事実です。我々の経験では、ミツバチが大量死しても全滅しなくて、そのまま群が存続している間にCCDとよく似た現象を起こしながら滅亡していくことを確認しています。もうひとつは、大量死がなくても越冬時のように温度などの影響を受けた時点で、やはりCCDとよく似た現象を起こして滅亡していくことがあります。要するに女王バチがいて、わずかなミツバチだけで、食料があって……という条件を満たすような状況ですね。我々は、それは特別なものではなくて、長期残効性がある農薬に対して起こりうる現象のひとつであるととらえています。ただ、農水省のほうでは大量死だけを見ていて、CCDは目立たないですから、基本的には調査されていないのが現状かと思います。基本的には私はそう理解しています。

星川:農水省ではCCDを非常に狭く定義しているというわけですね。

CCDは残効性の強い農薬による滅亡の一過程

山田:そうですね。私自身は大量死の延長線上にCCDがあると考えています。すぐ死んでしまうのも大量死といいますけれど、たとえば一時的に千匹死んだとしても、あと9千匹が残っていれば、群としては少しずつ永らえていく。そして最終的にCCDの様相を呈して滅亡していく。その大量死するときに、大量の農薬入り食料を巣箱に取り込むんですね。そして、それを取り込んだときに即死するハチもいるし、貯蜜したものを少しずつ食べて死んでいくハチもいる。とくにネオニコチノイドは長い残効性があるので、その結果CCDとよく似た現象が起きてくると我々は結論しています。

星川:印象では、CCDとネオニコチノイドを関連づけて話題になった十数年前に比べると、最近はあまり世界的にもこうした話が出てこなくなったような気がしています。現実的には変わっているのでしょうか。

山田:いま私が言ったのと同じように、外国のある論文でもCCDというのは特異な現象のようにされているけれども、実はそうではないと書いている人も出てきています。日本ではまだCCDと言っていますが、世界ではそういう認識になりつつあります。CCDではなく、単なる残効性の強い農薬によってミツバチが滅亡するまでのひとつの現象であると、そういうふうにとらえたほうが正確ではないかと思います。その一場面を切り取ってCCDと呼んでいて、そういう現象は通常のミツバチの生理では説明できないということで、みんなが騒いだわけです。

星川:いわゆるCCDと呼ばれるような現象がなくなったわけではなくて、理解や知見が重なり機序がわかってきて、現象自体は変わらず起きているものの、そのとらえ方が変わってきているということですね。

山田:そう私は理解しています。

星川:ありがとうございます。

【質疑応答】

「安全な野菜をスーパーでどう判断できますか?」

星川:今日はかなり質問が来ているので、質疑応答に移ります。「スーパーで買った野菜が、ネオニコを使っているかいないか、まったくわかりません。いまのところ、有機JASマークのものだけは認証されていますので安全だとわかります。でも、有機JASのものはほんの一部ですし高価です。消費者はどう判断すればいいでしょうか」。これは平先生、いかがでしょう。多くの方が持たれる疑問かと思います。

平:それが日本のどうしようもないところで、本来ならば表示してほしいのですが、表示がないので誰にもわかりません。毎年、各都道府県のマーケット調査などで市販されているものを買って調査することは可能ですが、そこそこの濃度が検出されることが多いです。それでも15年前に比べればましになっています。アセタミプリドは遠慮しながら使用している雰囲気を感じますが、その分クロチアニジンにシフトしてしまいました。実際に検出されるのはクロチアニジンとジノテフラン。やはり、お金がなくてもコメは有機栽培のものを買ったほうがよいと思います。コメに使われるのはイミダクロプリドですが、これは毒性が完全に確立されています。せめてコメは慣行栽培のものを避けるのが合理的な判断かと思います。

星:「不使用」と表示されていないのであれば、必ず使っているというのが日本の実情でしょう。私もお米、茶、コーヒー、バナナ、ニンジン、タマネギはコープ自然派などで有機・無農薬栽培ものを購入しています。お米は有機米のほうがおいしいですよ。時間がなくて話せませんでしたが、ネオニコチノイドは胎盤を瞬時に通過しますし、お母さんの母乳にも濃縮されます。妊娠・授乳中の人はとにかく有機にしてほしい。そして子どもたちの学校給食の有機食材化ですね。我々研究者が警告しても国は変わりませんが、消費者の皆さんが言えば国は変わります。ぜひ声を大にしてください。せめて子どもたちには有機のものを食べてほしいです。マウスでわかった影響は、人間では次世代、次々世代でようやくわかります。これから100年後、200年後に影響が表われるかもしれず、我々は人体実験を受けているようなものです。

星川:農薬の登録制度の見直しでは学術論文もリスク評価の資料に取り入れられるという議論が進んでいるはずですが、研究結果は考慮されないのでしょうか。

星:「農薬の安全性とリスク評価」(『科学』2022年Vol.92 No.3)にも書きましたが、評価の参考にする論文を選択するのは誰なのか聞いたところ、農薬製造会社が選択するというのです。評価される側が選択の権利を持っているという、そんなアホな話ないですよね。そのような農薬再評価の中身を見ても、本当に何かが変わるのか疑問です。四大公害病のときもそうでしたが、どうにも日本では、国は国民ではなく企業側を向いているのです。この体制を変えない限り、同じことが続くでしょう。ネオニコチノイドは早晩、遅くとも5~10年のうちに使用禁止になりますが、農薬の毒性試験方法や基準をきちんとしたものにしないと、いたちごっこになってしまい、結局、同じことが起きます。ネオニコだけの問題ではないのです。農薬は「毒」であるので、どうしても使わなければいけないのならば、そこはきちんとしていただきたい。

星川:abtが助成している小規模な生協では、ネオニコチノイド不使用を「ネオニコフリーマーク」で表示していますが、それがむしろ売り上げにつながっている事例もあります。そういう好循環を回していければいいですね。次に、「ネオニコチノイド系農薬は、最終的には自然界で分解し無毒化することが可能でしょうか。」という率直な疑問があります。平さんいかがでしょうか。

平:『浸透性殺虫剤に関する世界的な統合評価書』でも議論されましたが、ものすごく時間がかかります。春や夏に撒いて翌年にはゼロになればよいが、半減期が長いため、そうはならないんですね。土壌の条件にもよりますが、1年以上かかる。ある程度残っているところにまた撒けば、だんだん増えていきます。宍道湖のように1回でワカサギがいなくなったというケースもありますが、毎年の使用によって、ある日、虫や鳥がいなくなるということもあり得る。分解は微生物に依存するので、温度や土の質などの条件にもよりますが、自然中ですぐに分解するネオニコチノイドはありません。ジノテフランのように分解が遅いのに効きが弱いものは、多量に撒くことになります。すると曝露したハチが死んでしまう。負のサイクルですね。

「人体への影響は性別によって差が見られますか?」

星川:これも素朴な質問ですが「ネオニコチノイド系農薬の人体への影響については、人種や性別、年齢によっても差異が見られますか」。

平:人種についての実験はありません。性別については、アセタミプリドの毒性実験でメスのほうが感受性が高く、ヒトの中毒でも女性の方が多かったです。酵素の活性が男女で異なり、女性では還元酵素の活性が高く、毒性の高い代謝産物ができやすいのかもしれませんし、食べ物の好みにもよるのかもしれません。男が平気だから女も平気ということはなく、もちろん大人と子どもでも違います。差があって当然なので、雄のマウスだけの実験結果を全体に普遍化することはできません。

星川:わかりました。星先生のお話にもありましたが、妊娠中、授乳中、幼児期など、気をつけたほうがよい時期的な違いはありますか。

星:マウスで雌雄差の実験を3年以上かけてやったところ、劇的に差がありました。こちらでは平先生のお話とは逆で、オス動物のほうが非常に脆弱でした。脳のホルモン産生部分と関わりますが、中枢神経系影響と学習記憶試験2種を調べたところ、オスは無毒性量の10分の1で影響がありました。メスはその量では影響が出ませんでしたが、マウスの性周期でエストロゲンが高い時期に測ると、オスと同様の影響を示しました。ネオニコチノイドは性ホルモンの影響を受けやすく、脳の視床下部にある弓状核という部位が関わっていることも分かりました。

性差は間違いなくあるのですが、動物実験は性周期で変動するホルモンの影響を排除するため、オスでしか実施しないのが普通です。製薬会社での臨床試験も第I相(3段階で実施する臨床試験の第1段階)は成人男子でしか調べていません。つまり人口80億の半分、40億人は考慮されていない。動物実験を実施する会社にとってバラツキの出ない方法が採られているのでしょう。

我々の実施している、お金も時間もかかる実験はOECD試験には含まれていません。「国の実施した試験では影響ない量で、なぜ星先生の実験では影響が出るのか」とよく訊かれますが、答は簡単で、彼らは我々のような実験を行なっていないからです。「影響がない」「害がない」と言えるかどうかはいわゆる悪魔の証明で、行なった試験だけの結果をもって「微量なら安全」とは言えないのです(すべての試験をやったのなら言えるのでしょうが、そもそも「すべての試験とは?」となりますので、安全の証明はきわめて難しく、「想定的」なものなのです)。「OECDガイドラインで影響が出なかったから問題ない」と主張する人に対して、完全に平行線の議論になる理由はそこにあります。雌雄差の問題も、我々専門家から見ればOECDの毒性試験のデータが穴だらけであることを示しています。そのようなデータによって国民は「安全である」と信じさせられている、恐ろしい状況なのです。

「政府の計画でネオニコチノイド摂取は減りますか?」

星川:そろそろまとめに入りますが、最後に「2050年までのムーンショット計画において、化学農薬を減らす方針を政府が打ち出していますが、これによりネオニコチノイドなどの摂取も減っていくと見てよいでしょうか?」という質問があります。どう思いますか。

平:今は2022年ですよね。あと28年もこんなことを続けるんでしょうか。すでに1世代がターンオーバーして2世代目に入っており、胎内で曝露した世代が大人になって出産する時代に入っています。海外ではこのような結果を一度聞いただけで、すぐに民族の生き残りを賭けて、もうやめようとトップが決断している。その決断が先延ばしになっていること自体がとても恐ろしいです。

星川:ありがとうございました。山田先生はいかがでしょう。

山田:みどりの食料システム戦略を見ると、既存の農薬を減らすことには「新しい農薬が開発されたら」という条件が前提されているのではないでしょうか。であれば、すぐに名前を変えて同じような農薬が開発されるだけで、意味がないのではないかと思います。

星川:モグラたたきということですね。星先生はいかがですか。

星:みどりの食料システム戦略で数値目標を挙げるのはよいが、それを実行するだけの準備や計画はあるのでしょうか。数値は必要ですが、実際には無理ではないかなという目標が多い印象です。有機農業の取り組み面積は、2017年の農水データ(「有機農業をめぐる事情」2017)では、わずか0.2%です。有機JAS認証を取得していないが有機農業が行なわれている農地を含めても全農地の0.5%です(2.3万ha)。これを2050年に25%(100万ha)にするといっても、はなはだ心許ないと感じます。また、国民が有機のものを選んで買わないと需給関係からも進展が見込めない。国民には農薬の安全性やリスクがほとんど知らされていません。農薬とは何なのか、リスク評価はどのように決められているかを学んだうえで、国民の皆さんで声を上げていただきたいと思います。

企業寄りのシステムを変えるのは私たちの声

星川:ありがとうございました。今日の議論を聞いていると、リスク評価資料の対象を広げて論文を含めることになっても、その論文の選択を製造企業に委ねるというのは日本でしか通用しないと思いました。非欧米圏であっても、政府や社会のアカウンタビリティや公正さを担保することを気にしている人たちであれば、「そんなのおかしい、あり得ないでしょう」という反応になるはずです。手順まできちんと遡って疑問を抱かない、声も上げないというのは、日本社会の弱さではないかと思います。

星:そもそもそれを国民に開示しないですからね。日本ではリスク評価用に試験会社が提出した資料は99%非開示ですが、欧州では欧州食品安全庁が情報開示請求に応じているし、米国では連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法に基づいて登録後10年後には情報を開示しています※。日本の場合には、開示請求をしても黒塗りです。本当に企業寄りであって、国民の健康に関する問題に対して、誰も声を上げないし質問もしない。国会答弁に出てくる議員は企業側からお金をもらっているからダメですし。この企業寄りな日本のシステムを変えていかなければいけないと思います。

※「星さんへの質問」A1も参照

星川:危惧してしまいますね。ちょっと悲観的な結論になりましたが、それを変えていこうということですね。皆さんありがとうございました。

このほか、当日テキストメッセージで行なわれた質問と回答を以下に抜粋いたします。

【星さんへの質問】

Q1:農薬会社が日本の当局に提出した発達神経毒性などの検査データは、星先生のおっしゃる通り非公開で、我々が情報公開請求しても不開示でした。EUや米国の当局も、農薬会社から提出された検査データは公開していないのでしょうか。

A1:ご質問ありがとうございます。科学(岩波書店)3月号にも書きましたが、欧米では開示されています(同書p.269第5章「リスク評価の公正性と透明性を高めるために」1節「科学的知見情報の非公開と知的財産保護という詭弁」を参照)。

Q2:「学術論文は農薬のリスク評価に採用されない!」というのは農薬に限ってでしょうか? 毒性試験をするので採用しないということでしょうか?人を対象とした疫学論文も採用しないのでしょうか?

A2:これは農薬に限ったものと思います。といいますのも、この農薬の毒性試験の基準は製造会社が決めているからです。疫学論文も学術論文ですから採用されません。医薬品の場合、第Ⅳ相試験(製造販売後臨床試験)があって、発売後に広く使用されることにより、第Ⅲ相まででは検出できなかった予期せぬ有害事象や副作用が、市販直後調査及び市販後調査(含学術論文)によって把握されます。学術論文の採用も品質レベルの向上に大きな位置を占めています。このへんは農薬のリスク評価とは大きな違いがありますね。

Q3:化学物資の世代を越えた影響について、医学分野での妊娠などに関する研究をしている人とのコミュニケーションもされていますか(あまり認識されていない印象があるので)。

A3:私は北海道大学医学部産婦人科に11年間勤務していました。周産期医療、人類遺伝学、先天異常学が私の専門です。日本は人類遺伝学という学問分野がない、あるいは科目のない大学がほとんどです。私は人類遺伝学者でもありますが、産婦人科医や小児科医で人類遺伝学に精通している方は少ないのが現状です。

Q4:OECDガイドラインにも製造会社が選択するようになっているということですか。ガイドライン策定過程についても確認できますか。

A4:OECDガイドラインには「製造会社が選択する」とは書いてありません。OECDガイドラインとは毒性試験法に関するものです。でも、もう何十年も前の内容で、世界各国から改定すべきとの意見が出ていますが、なかなか変更されません。

【山田さんへの質問】

Q1:農水省の2013年度〜2015年度の日本での蜜蜂被害事例調査では、殺虫剤の直接曝露によるミツバチの大量死亡は認めたものの、CCDは認めていません。なぜCCDを認めないのでしょうか。農水省調査の問題点を教えてください。

A1:CCDは特異な現象ではなく、ミツバチの大量死の延長線上の現象であり、大量死したコロニーでも滅亡しない場合は、残効性の長いネオニコが発現する特有の現象である。越冬性の失敗もネオニコの長期残効性のために発生することが多い。